Photo by Wendy Scofield on Unsplash

钢丝上的医生 - Médecins Sans Frontières

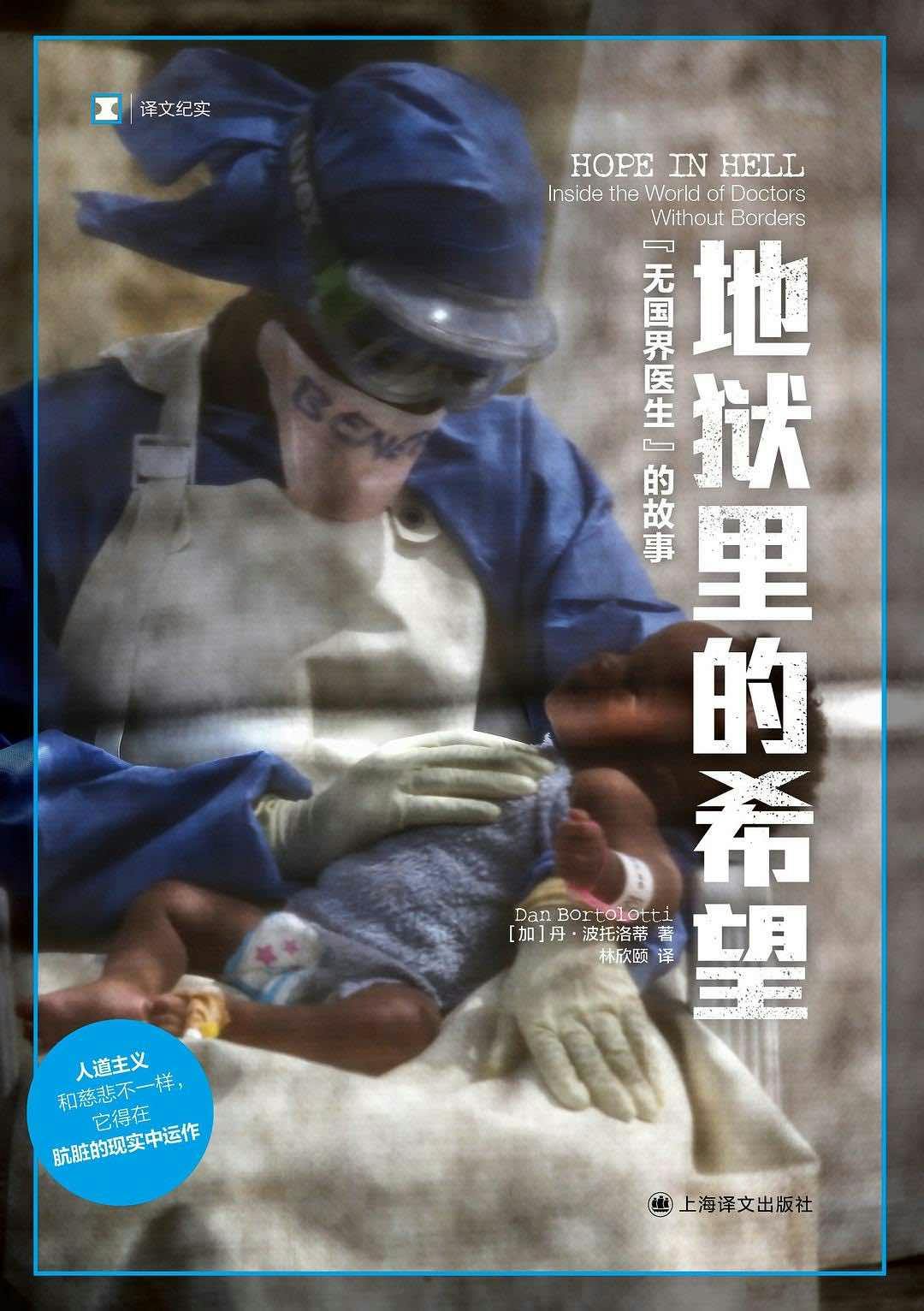

最近因为大家都知道的原因,决定多吃饭少喝酒,少说话多做事,博客更新的也就慢了。又加上西游记看了太多天,连更好几条,自己都觉得有点贫嘴,就换了个方向,读了一本新书《地狱里的希望》。

最近因为大家都知道的原因,决定多吃饭少喝酒,少说话多做事,博客更新的也就慢了。又加上西游记看了太多天,连更好几条,自己都觉得有点贫嘴,就换了个方向,读了一本新书《地狱里的希望》。

这书写的是 MSF,Médecins Sans Frontières,中文名叫「无国界医生组织」。我们周围的一些敏感人士听到无国界三个字,通常会抓着放大镜跳将起来,但 MSF 还好,他们始终避免接入到任何政治,只做一件事,就是救人,可以说是救苦救难的观世音菩萨了。这个菩萨在 1999 年还得了诺贝尔和平奖。

从名字可以看出,MSF 最早是由好事的法国人发起的,组织的正式名称都是法文。在刻板印象中,法国人是很神奇的存在,感觉他们在欧洲那一片比较特别,不如德国人严谨,也不如英国人传统,还不如意大利人放松,就只剩下浪漫,但浪漫又是个虚无缥缈的词句,让我想到前几天听的一档播客叫做「谐星聊天会」的一集,聊到浪漫时刻,里面的主持人拿出了一个定义,大意说浪漫就是「不考虑性价比的美好,特别是性价比越不合理,就会凸显那个美好」,这个说的挺好,所以 MSF 这种组织诞生在浪漫的法国,好像非常说的过去。

看着 MSF 的故事,我脑中的画面像是一个由白求恩组成的神盾局。在中国可能没有人不知道白求恩,他虽然是加拿大人,但是他祖上是浪漫的法国人。他四十五岁那年( 1935 年)才加入共产党,1936 年就去了西班牙当战地医生,1938 年到了延安,而 1939 年就因为感染去世了,真的短暂。过去课文上学到的关于他的文字,都是诸如「一个高尚的人,一个纯粹的人,一个有道德的人,一个脱离了低级趣味的人,一个有益于人民的人」这样的宏大叙事,但我自己从来没有办法将白求恩的经历具体化,直到看到 MSF 的成员记录自己在战区的经历,我才意识到白求恩当年在中国短短的一年间面对的是什么。

“整个那段时间所有人都精疲力竭,根本没有片刻歇息。”弗兰克说,“我们从来没做过任何择期手术,做的全是急救手术,而且是一周七天一天二十四小时在做。在五个星期里,我处理了四五十个被卡拉什尼科夫冲锋枪所伤的患者,外加所有的高速车祸伤患。青少年带着枪到处走;在医院里,你必须穿梭于他们之间,而且不知道枪的保险是开着还是关着。我老是疑心自己会中枪,因为处理了太多的枪伤,其中许多都是愚蠢的意外枪击——人们喝醉了酒乱开枪,误伤了别人。我很纳闷为什么我们容忍这些人带着冲锋枪这么靠近医院——他们甚至带枪进入医院,但我们忙得没空管太多。我们处于混乱的边缘,这是我出任务以来,第一次发生没有救活自己认为应该救得活的人这种事,只因为我们简直忙坏了。”

……

刚开始两周,外伤病人占了大概百分之八十五,半数是枪伤,半数是炮伤。其中我最引以为豪的是大约第三天时,来了一个胸部中枪的十五岁孩子,于是我们带他进手术室开刀,发现他的心脏被射穿了。……第二天,一名病人进了医院,他的腹壁被迫击炮炸掉了。我给他做了三四个小时的手术,但他还是流血而死。

……

有好几次,漫无目的的子弹呼啸着掠过医院大院,有一颗打破了急诊部的窗户,有一颗击中了MSF的汽车,还有一颗落在了厨房的桌子上;席特曼怀疑下次射进来的会不会是炮弹。“战斗一直在断断续续:你会听到迫击炮落在远处或医院后方的海里,发出沉闷的砰砰声。子弹乱飞,给医院源源不断地送来了患者,有的为流弹所伤,有的来自镇上另一处遭到猛烈炮击的地方,还有些人是被人用独轮手推车或担架送来的。

这样的文字数不胜数,作者平淡的描述下,却充斥着可怕的画面感。这已经是进入 21 世纪的世界,我们在安稳的享受生活,抱怨着不知道中午吃什么的时候,地球的另一端这些惨剧可能一直没有停过。相信九十年前的白求恩也目睹过相同的一切,不知道在那不到一年时间,做了三百台以上手术的他,脑子里在想什么?也许他也并没有思考太多的政治与主义,他只想救人。

到了今天,MSF 这类组织已经积累的丰富的战地或灾难的救护经验,形成了像神盾局一样支持全球快速到达的能力。除了医生与护士,他们还有大量的后勤人员,可以三天内建好一个具有水井和厕所等基本设施的诊所,也可以带着一口袋现金去贿赂当地的官员以获得稳定的供电。他们还设计了很多几吨重的医疗包(Medicine Kit),每个包都包含可以治疗数百个霍乱患者(霍乱包),或者数百个外伤患者(灾难包)的直到康复的所有药品、工具等物资。遇到事情,直接空投给大夫就行了。这种垂直领域的经验的实体化积累,又让我想起来下水道油纸包的梗。

书里采访了非常多的 MSF 成员,他们也说起到底为了什么加入这样一个组织,离开富足、安全的八小时上下班的生活,跑到卢旺达或者阿富汗去救人。有趣的是,他们大多数人没有很强大的救苦救难的使命感。开始,他们常常是为了逃离无趣的日常生活、或喜欢全世界到处跑,或仅仅是为了那一份微薄的薪水 —— 对于很多穷国来说,那个薪水还可以。以至于面试的时候,面试官都会直接问:「说吧,你想逃离什么?」

而到了三四十岁,很多人就离不开 MSF 了,他们会一次又一次的重复经历「新冰箱综合征」—— 你在绝望的非洲内战的枪林弹雨中救苦救难,每天面临如何生存,以及如何让病人生存下来的斗争中,而假期回家的时候,每个人都想让你讲讲这些故事,你充满激情的讲完之后,你的妈妈常常会说「啊,真是可怕的经历。另外,我有没有跟你说过,家里换了新冰箱?」。他们彻底回不去了,觉得自己本来生活中的人,那些为了薪水去 996 的人,那些手指甲劈了都要去看医生的人,都非常可笑,只能转头去参加新的任务。

这种组织很容易让人联想到殖民主义,高高在上的白人来到亚非拉,教人做事,输出文化。很多当地人也会说「你们这些美国政府的傀儡,带着你们的文化帝国主义滚回去」这样的话,不过 MSF 一直努力避免触碰禁忌,小心的不去踩踏国际政治的雷区,他们专注于救人,不去指责任何政权 —— 他们还宣传说别以为美国军队带着粮食,就把他们当成人道主义者。在阿富汗,他们小心的向塔利班表示,他们对重建阿富汗不感兴趣,他们就是想多救几个人。

在这个非黑即白的世界中,两边不讨好的 MSF 走着钢丝,希望他们在钢丝上能走的更远。